|

|

博物館にあるさまざまなモノは、コト(=事/言)つまり情報とセットになって初めて意味をもちます。モノが具体的で目に見えるのに対し、コトは不確定で捉えがたい面があります。それぞれをハード/ソフト、あるいは理系/文系の対比で捉えることもできるかもしれません。「総合」博物館とは、まさにモノとコトの総合でもあります。総合博物館初の文系館長がコトへのこだわりを語ります。

|

教員:

津曲 敏郎 (文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 土曜市民セミナー, 文学/思想/言語, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイカル・北海道考古学プロジェクトの取り組み

|

人類は、大陸から島嶼まで多様な環境に適応した独自の文化を生み出してきました。

しかし、この適応行動には、大きな転換点が存在したことが知られています。その一つは季節的環境変化の大きな北方圏への進出であり、もう一つは海洋環境への適応でした。

この夏、北の花の浮き島と呼ばれる礼文島に世界の11カ国の大学から研究者と学生が集い、環境変化と人類文化の多様性を調査する国際フィールドスクールがスタートしました。

地球規模での環境変動と文化的多様性、大陸から島への移住行動と民族形成など7年にわたる長期プロジェクトで何を明らかにしていくのか。動き出した国際共同研究の意義を解説します。

|

教員:

加藤 博文 (アイヌ・先住民研究センター) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, アイヌ・先住民研究センター, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学/思想/言語, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

「リスク社会」を知る

|

現代社会の特質を表す1つの有力な概念として「リスク社会」というものがある。近代化の進展過程で、科学・技術の発展を通じて、人間社会は貧困や病苦という宿敵と戦い打ち負かしてきたが、その反面、科学・技術の発展は、社会全体を蝕み変形させる「副作用」=リスクも同時に生み出してしまった。このリスク社会の実態と、リスク社会において倫理は意味をもちうるか否かについて考察を加えていく。

|

教員:

筑和 正格(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/国際広報メディア観光学院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-ようこそ思考のワンダーランドへ-

|

科学者の仕事は想像がつくけれど、哲学者とはいったい何をする人なのだろう–そう思ったことはありませんか?世界の真理を究明し、よき人生を巡る深遠な問題を沈思黙考している人–なるほど。または自分たちには解きがたい難解な問題に答えられる賢い人、そんな風に考えている人もいるかもしれません。

でも実際はちょっと違うようです。哲学者って「わからないことが大好きな人」たちなのです。はるか古代ギリシャの昔から今に至るまで、多くの哲学者が、パラドクス〔考え方の道筋はあっているようだが出てくる結論には到底納得できないというような議論〕や、懐疑論〔われわれの常識からすれば絶対否定したいが、なかなか理屈ではうまく反論できない議論〕の分析に延々と取り組んできました。パラドクスや懐疑論の世界をのぞいてみると、われわれの脳を揺さぶり、めまいを覚えさせるような、奇妙で刺激的な「わからなさ」が満載です。

今回の話し手、山田友幸さんは、このようなパラドクスや懐疑論の世界へみなさまをいざないます。出てくる問題はみな考えるほど不可解だけど魅惑的なものばかり。ではみなさま、めくるめく思考のワンダーランドを一緒に探検いたしましょう。

紀伊國屋書店札幌本店 2011年5月29日

|

教員:

山田 友幸(文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

約二千年前、前漢の学者、劉向(前79?-前8?)が編んだ『列女伝』は、書名の示す通り、中国古代の女性伝記集である。そこには、いわゆる良妻賢母など、主として模範とされる女性の伝記が収録されるが、末尾には悪女の伝記も付されている。また後代には、各伝記に即して数種類の挿絵が描かれたという。

本講義では、漢文講読の素材として、『列女伝』の代表的文章をとりあげ、漢文訓読法を用いながら精読する。その上で、次の問題について、受講者の諸君とともに考察したい。

(1)各伝記のポイントとなる場面はどこか。

(2)各伝記の主人公とされる女性について、そのいかなる言動が評価されたのか。

(3)編者の劉向は、各伝記の女性をいかに分類したのか。また、劉向が『列女伝』を編纂したのは、いかなる目的からか。

エクセレント・ティーチャー

本講義を担当している弓巾和順教授は、

平成19年度エクセレント・ティーチャーに選ばれています。

授業実施上の取組・工夫などについては、

こちらをご覧ください。

|

教員:

弓巾 和順(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

社会学の基本的な概念と思考方法を学ぶ。その際、従来の社会学原論を講義するだけでなく、具体的に調査に生かすための概念の操作、仮説構築の方法論を考えてみる。

|

教員:

櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境と公共性の社会学

|

この講義では、〈環境〉を〈誰が〉どう守るべきなのか、ということを中心に、次の点について考えます

(1)自然環境を守ろう、というけれど、「自然」とはそもそもどういういうものか? 人間の手がまったく入っていないもののことなのか?

(2)人間と自然の関係はどういうものなのか。地域の住民は、地域の環境に対し、歴史的にどうかかわってきたか、今後どうかかわるべきか。

(3)環境は誰が守るべきなのか。誰と誰がどういう関係のもとでどう環境にかかわるべきなのか。

(4)環境をめぐって、市民・住民が自ら決めて実行していく社会的しくみはどうすればできるか。

|

教員:

宮内 泰介(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

日本の社会変動と宗教変容

|

社会構造と社会的機能、社会変動の理論的関連をおさえたうえで、日本社会と宗教制度・教団の関係を歴史的に近年の動向もふまえつつ考察する。とりわけ、現代におけるカルト問題の構成を事例に、日本社会における社会秩序の問題を検討する。

|

教員:

櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Writing Academic Essays at University

|

国立大学法人北海道大学国際本部 日本語研修コース教育課程(予備課程)

現代日本学プログラム の講義資料を公開しています。

|

教員:

シートン フィリップ(北海道大学大学院メディアコミュニケーション研究院) |

開講年:2014

|

タグ:

english, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部, 現代日本学プログラム |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

自然とはなんだろう? 自然保護、と言うけれど、自然を守るとはどういうことだろうか? よく考えると実はそれほど簡単ではない。自然保護とは人間の手が加わらないことか? 自然保護という思想は、世界共通のものになりうるのか? それとも、文化や歴史によって違うのか?

この講義では、自然環境について、あるいは環境問題について、あくまで〈地域〉の視点、地域住民の視点を重視しながら考える、ということをやってみたいと思います。そこでは、地域の住民自身がその環境と歴史的にどうかかわってきたか、今後どうかかわるべきか、といった点が中心的なテーマになります。それは単に人が自然にどうかかわるか、ということにとどまらず、人と人の間にどういう関係を作っていったらいいのかという問題である、といったことについても考えます。講義では、こうしたことを、日本・東南アジア・太平洋地域の具体的事例を取り上げながら考えたいと思います。

さらに、この講義では、以上のような “環境と地域社会”というテーマに沿って、論文(レポート)を書いてもらいます。レポートを書くときには、何をどう調べればよいのか、どうまとめればいいのか、などについて、実践的に学びます。

|

教員:

宮内 泰介(文学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

質的社会調査の方法と実際

|

社会学における分析とは何か。とりわけ質的分析に関わる研究法について考える。

社会学の学部段階における卒業論文では、殆どが質的調査を行う。しかしながら、突撃調査の域を出ていないものが多い。社会調査実習においては量的調査の分析法を習得するわけであるが、質的調査の授業科目はない。そこで、この授業科目において質的調査の基本的理解を目指す。

|

教員:

櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【講義目標】

前提から結論が論理的に正しく導かれているか否か、文論理(命題論理)の範囲で、判定できるようになること。

【スケジュール】

1. 初等言語 論理式

2. 選言 連言 否定 含意 論理的同値

3. 日常言語との比較

4. 真理表 恒真文

5. 論理的公理 推論規則

6. 証明可能性と決定手続き

7. 論理学の応用

8. 健全性定理 完全性定理

|

教員:

中戸川 孝治(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2001

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

スペイン語法入門

|

文学部の専門教育において是非とも習得すべき外国語の能力は、その言語で書かれた原典を正確に読み解く読解力である。着実な読解力の土台となるのは、何よりも当該言語の文法の体系的な理解である。

授業科目名は「フランス語学」となっているが、実際にはフランス語が属するロマンス諸語の一つであるスペイン語の文法を学ぶのが本授業の目的である。本授業は、スペイン語で書かれた文章の読解に不可欠でスペイン語の実践的運用の基盤ともなる文法事項を集中的に学び、スペイン語がどのような言語であるかを把握することを目指す。

エクセレント・ティーチャー

本講義を担当している藤田准教授は、平成19年度エクセレント・ティーチャーに選ばれています。

授業実施上の取組・工夫などについては、こちらをご覧ください

|

教員:

藤田 健(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

※この教材には英語字幕がついています。

Original Video Materials:

1. Tips for English Speech Sounds (Unit 1-5)

2. Tips for Writing Sensible Paragraphs (Unit 6-10)

3. Steps toward Attractive Presentations (Unit 11-14)

北大発信型オリジナルビデオ教材:

1. 英語発音の基礎 (Unit 1-5)

2. パラグラフライティングの基礎 (Unit 6-10)

3. 魅力的なプレゼンテーションに向けて (Unit 11-14)

|

教員:

奥 聡、 土永 孝、 辻本 篤、 ジェフ ゲーマン(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2015

|

タグ:

english, japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 学部でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

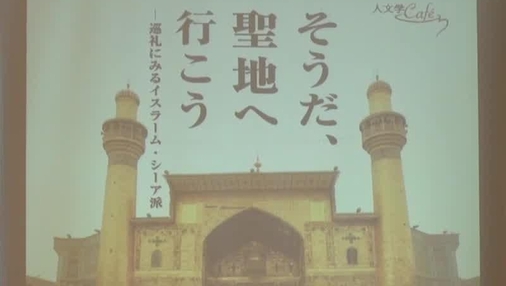

私たち日本人の多くにとってイランやイラクという国や、イスラームのシーア派の人々はなじみの薄い遠い世界の、遠い人々かもしれません。しかし、そこは紀元前までさかのぼる悠久の歴史・文化を持つ奥深い世界です。イスラームの人々の「巡礼」も長い歴史を持つ文化的営みの一つです。そしてその光景を映像などで目にする時、イスラームの人々は何と強い宗教的敬虔さを身につけているのだろうと素朴に思い、その点でイスラームの人々はわれわれ日本人とは大きく異なるのだと考えてしまいがちです。

しかし、イスラームの人々を巡礼に赴かせる原動力は日本人も共通して持つ心情でもあるのです。そしてその意外な巡礼の動機が明らかになった時、イスラーム世界の巡礼は、それまでとは違ったものとして私たちの目に映ることでしょう。

今回の話し手の守川知子さんは、気鋭のイラン・イスラーム社会史研究者です。現地イランで行われた研究をもとに、イスラーム・シーア派の巡礼について、その実像を解き明かしてきました。狭くなったといわれる世界においても、いまだ多くの未知なる部分が残されたイスラーム世界。守川さんのガイドで、ひとときその知られざる世界を堪能してみませんか。

|

教員:

守川 知子 (文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

文脈を科学する

|

人と会話していて、なんとなく相手のことばに不愉快になったり、自分の言いたいことがうまく伝わらなくて誤解されたり—-誰しもそんなことばの行き違いの経験があるのではないでしょうか。わたしたちは、コミュニケーションがうまくいかない原因を「微妙なニュアンス」、「空気が読めない」といった表現で語りがちです。でも、ニュアンスや空気って一体なんなのでしょう。

今回の話し手の加藤重広さんは、ことばの専門家。ことばが原因で起こるさまざまなコミュニケーションの問題を、「語用論」というツールを用いて科学的に分析します。語用論とは言語学の中でも新しい研究分野で、さまざまなことばの使い方を「文脈を科学する」ことにより解き明かしていくことができます。加藤さんの手にかかれば、敬語も方言も流行語も、あらゆることばが、あざやかに切り分けられていきます。ことばのコミュニケーションに不安をもつ方も、ことばそのものに興味がある方も、加藤さんと一緒に、ことばについて考えながら楽しいひとときを過ごしましょう。

|

教員:

加藤 重広(文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-言語と民族の境界を生きる-

|

「変身」や「審判」で知られる小説家カフカは、現在のチェコ共和国の首都プラハで生涯を送った、ユダヤ系のドイツ語作家です。彼の生まれた時代、チェコはまだハプスブルク帝国領で、プラハはドイツ人とチェコ人の深刻な民族抗争の舞台でした。そうしたなか、ドイツ語で創作する道を選んだユダヤ人カフカの文学に深く刻みこまれた、言語と民族の境界地帯を生きる人間のありようについて、考えてみたいと思います。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

三谷 研爾(大阪大学 文学部) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-知覚される境界、横断される境界-

|

列強諸国による分割、侵略、占領-ポーランドは、政治的歴史的変動が起こるたびに数多くの亡命者や移民を世に送り出してきた国です。

本講演は、亡命や移住の経験を持つ作家と彼らの文化活動を通して、社会・文化・民族の間を横切る様々な「境界」がどのように知覚され、踏み越えられてきたかを紹介します。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

井上 暁子(スラブ研究センター) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, スラブ・ユーラシア研究センター, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ハイドンは、マリア・テレジア時代のハプスブルク帝国で活躍した作曲家です。彼はウィーン古典派の巨匠とも、俗に「交響曲の父」と も呼ばれていますが、その活動は現在一般的に知られているよりもはるかに多彩なものでした。また、ハイドンの行動範囲は現在のオーストリア、ハンガリー、 スロヴァキアにまたがっており、多文化が交錯する地点でもありました。このセミナーでは、実際の演奏も交えつつ、越境するハイドンの実像に迫ってみたいと思います。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

伊東 信宏 (大阪大学 文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ウラジーミル・ナボコフは、ロシアからヨーロッパを経てアメリカへと、文字どおりの越境を果たしただけではなく、言語面や知的活動の諸分野においても横断を行った作家でした。ここでは、彼のそのような多領域にまたがる横断を紹介しつつ、文学作品におけるジャンル越境の問題を、特に彼の自伝を取り上げながら論じます。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

若島 正 (京都大学文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

チュヴァシ民族出身の詩人ゲンナジイ・アイギは、ロシア語の詩作品を通してその名が広く知られるようになりました。その一方で、彼は母語であるチュヴァシ語でも創作を続け、これら二つの言語を使って、それぞれ異なる作風の詩を書き分けていました。セミナーでは、アイギのことをよく知るアトネル・フザンガイ氏が、詩人の二言語使用にいたるいきさつや、用いられる言語と詩の世界の関係について、詳しく解説します。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

アトネル・フザンガイ (国立チュヴァシ人文科学研究所) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ロシア文化は、地理風土からしても民族構成からしても広く多様な基盤をもっているので、境界に関する事象も複雑な様相を呈しています。

文学・芸術も宗教・政治文化も、東方キリスト教世界、ロシア帝国内のロシア人社会と諸民族社会、ヨーロッパ部分とアジア部分といった諸空間の入り組んだ関係を抜きにしては、説明できません。

ただし文学には境界や差異の問題を顕在化する側面と隠ぺいする側面があり、たとえば知識人と民衆の断絶論に熱心な作家が、ロシア的宗教文化の一元性を疑わないというような歪みも観察されます。

本セミナーではそんなことを前提に、主として19世紀ロシア文学を題材とした文化的境界論を試みたいと思っています。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

望月 哲男(スラブ研究センター) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, スラブ・ユーラシア研究センター, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

セルビア、クロアチア、ボスニアの現代作家による試み

|

旧ユーゴスラヴィア連邦では20年前、民族間の紛争が起こり、連邦内に国境線が引かれていきました。そのような中で現代作家の多くは、独自の視点から共産主義時代にアプローチしています。このセミナーでは、歴史記述と私的な記憶の領域とを取り混ぜる語り口に着目することで、現代のセルビア・クロアチア・ボスニアの作家たちが、どのようにユーゴスラヴィアを捉え直そうとしているか考えたいと思います。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

亀田 真澄(東京大学大学院/日本学術振興会) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

メディアの中の怪獣文化

|

「子、怪力乱神を語らず」とは、怪しげな話をすることを戒めたとされる『論語』の中のことばですが、古代から21世紀の現代にいたるまで中国には謎の怪獣話が絶えません。文化大革命末期に突如「実話」として大陸を騒がした〈野人〉〈水怪〉の物語や、現代映像メディア等に登場した怪獣図像などを眺めながら、フィクションとノンフィクションの間を自在に行き来する不思議な怪獣イメージの世界へ、皆様をご招待いたします。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

中根 研一(北海学園大学 法学部) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

『中国のメディア』と聞くと、皆さんはどのようなイメージをもたれるでしょう? 中国共産党の強い統制…、インターネットに横行する海賊版コンテンツ…、尖閣諸島の漁船衝突など外交問題が発生すると、蔓延する排外的な言論… これらは確かに中国メディアの現状ではありますが、急速に拡大するインターネット上や、また、テレビや新聞などの伝統メディアでさえも、私たちの想像を超える新しい動きがあります。むしろ日本のメディアより、境界を越えようとするエネルギーに満ちあふれているようにも見えます。この講演では、中国社会を写すメディアの最前線をご紹介いたします。

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

渡辺 浩平(メディア・コミュニケーション研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

GCOE総合博物館市民セミナー, japanese, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |